El moscardón de Rimsky y el hijo “rarito” del zar Saltán

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que las obras de Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) se interpretaban con asiduidad en las salas de concierto españolas: Capricho español, Scheherazade, La Gran Pascua Rusa, la Canción india de la ópera Sadkó… O como el perpetuum mobile irresistible, tanto en su versión para violín y piano como para orquesta, que es El vuelo del moscardón, fragmento extraído precisamente de El cuento del zar Saltán (1900), la undécima de sus dieciséis óperas que estos días sube por primera vez a la escena del Teatro Real, que coproduce junto al Théatre Royal de La Monnaie de Bruselas. Ópera que tuvo su estreno español en 1924 en el barcelonés Teatro del Liceo. En las últimas décadas la estrella del compositor ruso ha decaído por la dificultad y altos costes de los montajes de estas exóticas óperas -otra cosa es cuando compañías de Europa del Este las han programado en sus giras- que requieren cantantes que dominen el idioma ruso, aptitud no muy habitual entre los intérpretes occidentales.

Skazka o tsaré Saltane / El cuento del zar Saltán supone la segunda aproximación de la temporada operística madrileña a la literatura de Aleksandr Pushkin (1799-1837) tras el reciente Eugenio Oneguin: del mundo aristocrático y decadente de la sociedad zarista narrada por Tchaikovsky en las cartas pushkinianas pasaremos con Rimsky-Korsakov a una leyenda popular rusa, donde se impone lo atávico y lo telúrico. Joan Matabosch, en el programa de mano, establece el paralelismo: «Frente a la Rusia de Pedro el Grande, que había optado por esa identidad nacional europeizada, se apela ahora a un pasado idealizado: el siglo XVII, cuando el zar de Rusia estaba -según se creía- indisociablemente ligado a la Iglesia ortodoxa y al pueblo». Santiago Martín destaca el equilibrio que tuvo que mantener Rimsky entre lo occidental y lo eslavo-oriental: «Es la sempiterna cuestión de la identidad nacional en cultura, válida para otras materias: qué es lo ruso, qué es ser ruso, cómo ser lo bastante ruso». Con esta aproximación del libretista Vladimir Belski a un poema fantástico de Pushkin (cuyo título completo es El cuento del zar Saltán, de su hijo el renombrado y grandioso guerrero Príncipe Gvidón Saltánovich y la hermosa Princesa Cisne) inspirado en un cuento tradicional, Rimsky se sumó a las celebraciones que en torno al centenario del nacimiento del escritor se desarrollaron en Rusia en 1899.

Los teatros rusos imperiales estaban, durante la segunda mitad del siglo XIX, al servicio de la ópera italiana. Y una serie de compositores, agrupados como Los Cinco (Cui, Balakirev, Borodin, Mussorgsky y el propio Rimsky-Korsakov), contrarrestaron la colonización musical impulsando el movimiento nacionalista. Santiago Martín lo resume así: «Peligro: la monotonía, la sequedad. Ventaja: el logro de una prosodia musical adecuada para el idioma después de años de imposición italiana». En ese contexto, El cuento del zar Saltán fue un encargo de la Ópera Privada de Moscú, creada por el director de escena Savva Mamontov (1841-1918), personalidad clave en el teatro musical de la época y que fue maestro de Konstantin Stanislavski, Serguéi Diaguilev y Fiodor Chaliapin y cuyo objetivo era construir un teatro popular alejado de la pompa y circunstancia zaristas. Gracias a él (y a Rimsky, que las orquestó) se estrenaron Boris Godunov y Khovanschina, de Mussorgsky, aunque su compañía se terminaría disolviendo en 1904. En El cuento del zar Saltán encontramos una sutil y velada crítica al poder de los zares, donde subyace, según Matabosch, una «denuncia casi explícita de la crisis del régimen zarista, de sus derrotas militares, de su incompetencia, de su insensibilidad, de su pompa suntuosa, opulencia, exceso, crueldad, despotismo, arrogancia y de esa represión con sangre de la contestación democrática que precipitó su caída». El imperio de los zares empezaba a mostrar sus grietas ante el descontento popular. La nodriza Babarija canta un premonitorio: “¿Qué es esto, una revuelta? ¡El pueblo inculto lo único que tiene que hacer es cerrar el pico!”. Ya quedaba poco para la matanza de 1905 a las puertas del Palacio de Invierno de San Petersburgo.

Influido por la Tetralogía de Wagner, no hay en El cuento del zar Saltán números separables. Cada uno de los cuatro actos de la ópera va precedido de una fanfarria y un preludio orquestal (Saltán es, para Santiago Martín, «una especie de sinfonía en cinco amplios movimientos -el prólogo y cuatro actos-. Porque, como se ha escrito muy a menudo, El zar Saltán es una ópera especialmente sinfónica») y en ella encontramos temas populares: el coro-nana que cantan las nodrizas entre bastidores en el primer acto o el coro final de la obra. Como señala Martín, la «búsqueda de lo ruso no era solo la inclusión de cantos y danzas de aspecto popular, sino también la recreación de los mitos y cuentos del pueblo». Así es como, en palabras de José Luis Téllez, «Rimsky transcendió en su música de lo nacionalista a lo universal». El cuento del zar Saltán, cuya referencia inicial es La Cenicienta de Perrault, es una combinación de lo poético y lo grotesco que anticipa lo que en breve llegaría con los ballets de Stravinsky.

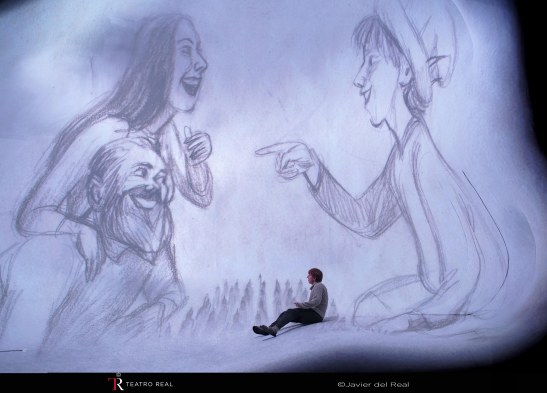

A partir de esta fábula infantil (de enredo, pero también cruel como todos los cuentos), se entrelazan dos acciones: la de la narración original de Pushkin y la del relato que ha ideado el director Dmitri Tcherniakov en su discutible montaje: una madre soltera y fumadora (la zarina Militrisa) que, a base de acuarelas y dibujos, cuenta un cuento -nunca mejor dicho- a su autista e introvertido hijo (el príncipe Guidón) para que se vaya acostumbrando a la complejidad del mundo real. Esto, como en muchas de las puestas en escena creativas, lo entienden los espectadores… si se leen unos rótulos sobreimpresionados en el telón durante el pre-prólogo, a la manera de manual de instrucciones y que también nos «aclara» la acción en la conclusión final de la ópera. Inenarrables frases dignas de un folleto de autoayuda que, hay que suponer, son de la cosecha del propio Tcherniakov, aunque no figure nadie -no es de extrañar- acreditado por tal tropelía. Otro ataque de genialidad del regista ruso lo encontramos en el dúo de amor del cuarto acto… o trío según Tcherniakov, empeñado en acoplar como «carabina» a la zarina -muda, porque no está presente en ese momento del libreto- de una manera absurda y forzada, entrometiéndose sin ningún sentido -ya la llamarán en seguida los prometidos para que bendiga su relación- por exceso de sobreprotección o por desconfianza hacia su futura nuera, a saber.

Los vídeos y animaciones de Gleb Filshtinsky (que también se hace cargo de la iluminación, poco lucida porque apenas hay nada que iluminar) le solucionan más de una papeleta a la desértica escenografía de Tcherniakov (por llamar escenografía a media docena de vulgares sillas de colegio presentes como único mobiliario a lo largo de la ópera; el mundo de magia, sortilegios, acertijos, fantasía y esplendor descritos por Pushkin, Belski y Rimsky-Korsakov corren por cuenta de la imaginación del espectador. Se ensalzan las impresionantes armaduras de treinta soldados, pero no vemos ninguna. En los decorados de Tcherniakov no hay ni boato en la residencia del zar en Tmutarakán ni oropel en el palacio del príncipe en la ciudad encantada de Ledenets: a lo sumo el austero telón dorado debe querer simbolizar el lujo palaciego, pero colocado a escasos metros del foso orquestal, sólo consigue minimizar y desaprovechar la profundidad del escenario), deparándonos momentos muy bien integrados con la acción real, como la llegada de Guidón a Ledenets vitoreado por el pueblo o la escena en la que el príncipe se desliza, disfrutando como un niño, por las laderas de la ciudad mágica. Y, sobre todo, la célebre e ingeniosa secuencia del moscardón (que, en realidad, es un abejorro; porque pica y vaya si pica: que se lo pregunten a las «malas» de la ópera), un prodigio de teatralidad y de musicalidad en el que los solistas (es un septeto: el zar, las dos hermanas, la nodriza y tres mercaderes) cantan e interactúan contagiados del ritmo que marca el abejorro animado, que va rindiendo cuentas con las culpables de su destierro, que tratan inútilmente de espantarlo a manotazos y con sus servilletas.

Elena Zaytseva diseña para los personajes del cuento un vestuario entre lo popular y la fantasía, aún tendiendo a ropajes caricaturescos más propios -en el maquillaje, también- de las muñecas beriozkas… pero que a la vez recuerdan peligrosamente a los participantes y luchadores de sumo de aquellos infumables programas de Humor amarillo. Y los alterna con modelos más asépticos para la madre y el hijo “actuales”. Hasta que, en la última escena (supuesto sorprendente giro de guion), todos los personajes irrumpen súbitamente por pasarelas laterales ataviados con ropa de época actual para remarcar la tesis del planteamiento dual que de la historia del zar ha inventado Tcherniakov. Relato final que, todo sea dicho, chirría hasta el estrépito: el príncipe Guidón, que a lo largo de su iniciático periplo ha derrotado con su destreza con el arco y las flechas a un hechicero, ha sido coronado por su heroicidad como príncipe de una ciudad legendaria por aclamación, ha conquistado el corazón de una princesa encantada y ha obtenido el perdón y reconocimiento de su padre el zar… resulta que en el final que tenía que ser feliz se vuelve a quedar bloqueado por su autismo y lo único que alcanza a hacer, mientras todos los asistentes celebran el happy-end, es aporrear la puerta para huir de los agasajos como si estuvieran acosándole. ¿El personaje de Guidón no evoluciona, no supera sus miedos? ¿El viaje fantástico experimentado y todo lo vivido a lo largo de la ópera no le han hecho madurar como persona y no le han servido para nada? Cosas de genios de la dirección escénica.

El protagonismo del reparto, convincente en líneas generales, recayó en el tenor lírico Bodgan Volkov (Príncipe Guidón) que, siguiendo las últimas tendencias de los registas, tiene que estar durante toda la ópera más pendiente de lo interpretativo que de lo vocal. Aún así el cantante ruso sale airoso del envite, sosteniendo un canto casi siempre bien fraseado y colocado, mientras que a la vez trata de interpretar los tics, espasmos, convulsiones y manotazos (y escribe en cirílico -¿por qué, si no lo va a entender el público?- y garabatea dibujos -con bastante soltura, por cierto- en el telón) inventados por Tcherniakov para caracterizar al príncipe autista. El bajo Ante Jerkunica (Zar Saltán) sólo mostró su noble y potente chorro de voz en el acto final, mientras que la soprano Svetlana Aksenova (Zarina Militrisa), también dispersa por las consignas extramusicales del director de escena, tuvo su mejor momento en el lamento que canta a su hijo tras conocer la condena al destierro. A Nina Minasyan (Cisne/Princesa Cisne) se la encontró incómoda en sus momentos de cisne, al tener que estar tumbada y sin movilidad por el aparatoso vestido de plumas que lucía y sólo se pudo apreciar la verdadera dimensión de su bellísima y elegante voz cuando se convierte en princesa. De las tres perversas villanas del cuento, todas muy metidas en sus papeles, destacó Bernarda Bobro (la hermana Cocinera), por su musicalidad y limpia tesitura de soprano, mientras que las mezzosopranos Stine Marie Fischer (la hermana Hilandera) y Carole Wilson (la malvada nodriza Babarija, a veces con exceso de declamado) cumplieron de sobra. De los personajes secundarios, sorprendió positivamente la soltura de Alejandro del Cerro como el Mensajero imperial. El coro, de continua presencia -tanto en escena como en off– durante toda la ópera, estuvo muy bien dirigido por José Luis Basso tanto en lo vocal como en lo interpretativo. La dirección musical del francés Ouri Bronchti adoleció de cierta indolencia y de desajustes en varios pasajes, pero obtuvo de la orquesta momentos muy conseguidos, como las poderosas escenas del destierro de la zarina y el zarévich y la de la coronación de Guidón como príncipe de Ledenets, así como el interludio que precede a la llegada de madre e hijo a la isla de Buyán, con las sinuosidades marinas y atmósferas nocturnas heredadas de Wagner, pero personalizadas con la riqueza tímbrica y las descomunales dotes de orquestación de este titán de la composición en el siglo XX que fue Nikolai Rimsky-Korsakov.

Videobibliografía:

– José Luis Téllez: El cuento del zar Saltán. Las charlas de Téllez. Teatro Real. Madrid, 2025.

– Joan Matabosch: Cuando la única realidad son los cuentos de hadas. Teatro Real. Madrid, 2025.

– Santiago Martín: Culminaciones de Nikolai Andreievich. Teatro Real. Madrid, 2025.

– Rafael Valentín-Pastrana: “Eugenio Oneguin”: cartas (… y cópulas) pushkinianas. www.eltema8.com, 2025.

Nota 1: Este post, dedicado a Nikolai Rimsky-Korsakov, constituye el número 77 de la serie sobre Los titanes de la composición en el siglo XX.

Nota 2: Las imágenes incluidas en este post de las representaciones y/o ensayos de Skazka o tsaré Saltane / El cuento del zar Saltán son © Javier del Real / Teatro Real. Madrid, 2025.